画像引用元:辻倉公式サイト

和傘の魅力とは

街角でふと目にする和傘。

その優雅なシルエットと繊細な色合いは、竹と和紙が織りなす日本の伝統工芸の結晶です。

画像引用元:松田和傘店公式サイト

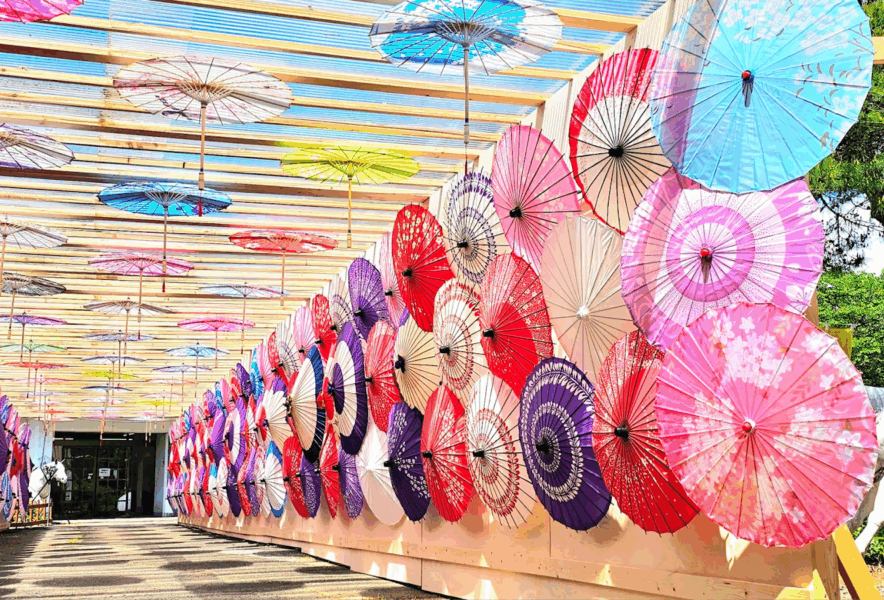

開いた瞬間、花のように広がり、閉じればすっと佇むそのデザインは、現代でも「映える」アイテムやアートとして注目を集めています。SNSで和傘を手に持つ写真が人気なのも納得です。和傘は単なる実用品にとどまらず、彩り豊かな物語が詰まった存在として、若い世代にも愛されています。雨や雪の日だけでなく、日本の四季を彩る和傘の世界へ——

今日は、和傘の歴史や製作の裏側、そして現代での活用法まで、その魅力をお届けします。

和傘の歴史と起源

画像引用元:Wikipedia

和傘の物語は平安時代に始まります。

中国から伝わった傘を起源とし、当時は貴族や僧侶が日差しや雨を防ぐために使用していました。竹と紙でできたシンプルな構造は、日本独自の美意識と融合し、やがて「和傘」として進化を遂げます。

画像引用元:湘南和傘英遊公式サイト

江戸時代になると技術が向上し、和傘は庶民の間にも広がりました。

雨具としての実用性だけでなく、身分や美意識を表すアイテムとして、和傘は暮らしに根付きました。武士は黒や藍を選び、町民は華やかな模様で個性を表現するなど、和傘は日常に彩りを与える存在でした。

画像引用元:日吉屋公式サイト

和傘は単なる道具ではなく、文化を映す鏡としての役割を果たしていました。現代のビニール傘とは違い、和傘は職人の手仕事によって生み出され、その繊細な技術や心が込められています。この長い歴史が、和傘をただの傘ではなく、受け継がれる物語として今日まで伝えているのです。

和傘の構造と製作過程

和傘の美しさは、その繊細な構造と丁寧な製作過程にあります。

画像引用元:松田和傘店公式サイト

主な素材は竹、和紙、糸、そして防水のための油です。まず、竹を細く削り出して骨組みを作ります。一本の傘には数十本もの竹が使用され、均等に開閉できるよう精密に調整されます。次に、丈夫で美しい和紙を貼り付け、傘の表面を形作ります。

この和紙は見た目の優雅さだけでなく、軽さと強さを兼ね備えているのも特徴です。仕上げとして、防水性を高めるために油を塗り、乾燥させて完成させます。職人によっては、色や模様で独自の個性を加えることもあります。

画像引用元:日吉屋公式サイト

一つひとつ手作業で作られる和傘は、時間と技術が詰まった、まさに「生きる工芸品」。

この手間暇が、和傘ならではの温かみと耐久性を生み出しているのです。

特に岐阜県は「和傘の聖地」として知られています。美濃和紙や竹が豊富なこの地では、江戸時代から技術が育まれ、戦後には年間1000万本以上を生産したこともあり、現在もその伝統を受け継ぎ、守り続けています。

和傘のデザインと美学

画像引用元:辻倉公式サイト

和傘の魅力は、そのデザインにも宿っています。

伝統的な和傘は、赤や黒、藍といった落ち着いた色合いを基調とし、竹の骨組みと和紙が織りなすシンプルな美しさが際立っています。模様は自然をモチーフにしたものが多く、桜、流水、雲などが描かれることもあります。

開いたときの丸いフォルムは、日本の「円」の美意識を反映し、和服や古い町並みと見事に調和します。

画像引用元:辻倉公式サイト

一方で、現代の和傘はアレンジが進化しています。カラフルな色彩や抽象的なデザインが施された和傘は、アート作品やファッションアイテムとして登場し注目を集めています。

また、光を通す和紙の柔らかな質感は、閉じても開いても独特の風情を放ち、まるで手に持つ絵画のような趣があります。こうした伝統と現代が交錯したデザインは、使う人に彩りを与えるだけでなく、受け継がれる物語に新たなページを加えています。この洗練された美学こそが、和傘を単なる道具ではなく、文化の象徴として愛される理由のひとつなのかもしれません。

現代における和傘の活用

和傘は今、伝統を超えて新たな役割を担っています。

画像引用元:辻倉公式サイト

画像引用元:着物レンタルVASARA公式サイト

京都や鎌倉などの観光地ではレンタル和傘を手に街を歩く姿が人気を集め、和服と合わせて街を歩けば、SNSで映える写真が撮れると話題です。さらに和傘は、インテリアやイベント装飾としても活躍の場を広げています。

画像引用元:辻倉公式サイト

カフェや旅館ではランプシェードとして使用されたり、結婚式では和風の演出や装飾に取り入れられたりと、その存在感が空間を鮮やかに彩ります。

画像引用元:タガヤ和婚礼公式サイト

近年、環境意識の高まりから、使い捨てビニール傘の代替品として和傘が再評価されています。エコな工芸品としての価値を持つ和傘は、実用性と美しさを兼ね備え、現代のライフスタイルにも寄り添う存在です。

画像引用元:中川政七商店公式サイト(仐日和 代表 / 和傘職人 河合 幹子さん)

次の時代を担う若手職人も登場し、伝統を受け継ぎつつ新しいデザインに挑戦しながら和傘に現代の風を吹き込んでいます。こうして和傘は、伝統と革新を織り交ぜながら、新しい物語を紡ぎ続けています。

和傘の未来はどうなるのか

画像引用元:日吉屋公式サイト

和傘は、平安時代から続く歴史と職人技が息づく日本の宝物です。その美しさは、実用品を超えてアートや文化として現代に受け継がれ、観光やインテリア、エコな選択肢として新たな命を吹き込まれています。

雨音と共に広がる和傘の姿は、過去と未来をつなぐ架け橋であり、四季を彩る物語でもあります。たとえ市場が小さくても、和傘を手に取ればその存在感の大きさを実感できるはずです。

伝統の重みと現代の軽やかさを感じながら、職人技を応援し、その魅力を次の世代に伝えるためにも、ぜひ一度、和傘のある風景を体験してみませんか?

※アイキャッチ画像引用元:Wagasa-monogatari公式サイト

Community Branding Japanについて

CBJでは、全国の地域経済創発活動に力を入れて進めています。PRやブランディングのご支援にはじまり、実際にはたらくことを見据えた地域体験や研修プログラムづくりだけでなく、プロジェクトメンバー自身がLinkedInをはじめとするオウンドメディアでの発信することによって集客も担っていきます。活動にご興味を持ってくださる個人、企業、地方自治体の皆様、お気軽にお問い合わせください!

Edit by 高島吏紗