婦人画報より引用

先日、ゴールデンウィークを利用して京都を訪れたときのことです。街を歩いていると、数々の町家の玄関先に「御神酒(おみき)」と書かれたお札を何度も目にしました。あまりにいろいろな場所で見かけたのでだんだんと気になってきました。何かお祭りの日だったのか、それとも神様への特別な意味が込められているのか?そんな問いから始まり調べてみると、そこには神様とのつながりを大切にする、日本ならではの“暮らしの中の信仰”が息づいていることがわかりました。(既にご存知の方も多いと思うのですが…深い意味までは知らないという人は是非見ていただけると嬉しいです。)

御神酒とは?

「御神酒(おみき)」とは、神様にお供えするためのお酒のことです。日本では古くから、神様への感謝や祈りを込めて、米や塩とともにお酒をお供えする風習があります。そうした供物を「神饌(しんせん)」と呼び、御神酒はその中でもとくに大切な役割を果たしてきました。

お供えに使われるのは主に清酒(米、米麹、水を主な原料として発酵させ、濾して造られた日本酒)で、神前にお供えされた後は「お下がり」として、そのお酒をいただくことがあります。この御神酒には、神様のご加護を分けてもらえるという意味があるとされ、神社での祭事や結婚式、地鎮祭などの場でふるまわれることもあります。

たとえば、神社での初詣や節分の行事で、小さな盃に注がれた御神酒を口にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。それは単なる祝い酒ではなく、“神様とつながる”という神聖な意味を持つものだったのです。

なぜ御神酒のお礼が家の前に貼られている?

ではなぜ、その御神酒の文字が書かれたお札が、町家の玄関先に貼られているのでしょうか?

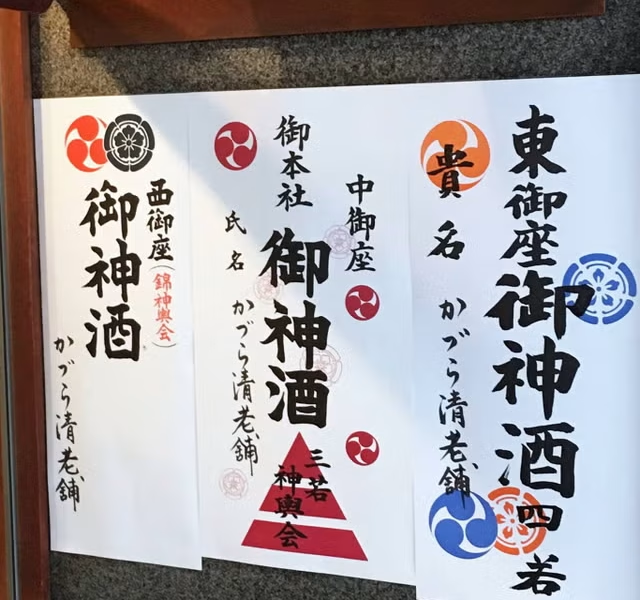

京都では、春から夏にかけて地域ごとの祭礼が盛んになります。その際、自分が氏子である神社や山車や山鉾を出す町内会の為に、お酒をご祝儀として献上します。これを受けた神社や町内会は、そのお礼として「御献酒」と刷ったお札をお返しとして渡します。これを受けたお宅は、お礼を縁起物として、戸口に貼る風習があるのです。

そして、神事に協力・参加したことへの証でありながら、同時に「我が家は神様をお迎えする準備が整っています」という、目に見える信仰の表れでもあります。

特に京都のように、地域と神社とのつながりが深く、長い時間をかけて育まれてきた土地では、このような風景がごく自然に存在しています。それが観光地としてではなく、“生きた信仰文化”として見られるのが、京都の魅力の一つではないかと思います。

この文化は京都だけ?

この御神酒のお札を貼る文化や御神酒を掲げる風習は、決して京都だけのものではありません。全国のさまざまな地域でも、同じような風習が見られます。

たとえば東京や神奈川、千葉といった関東地方の下町では、春や秋のお祭りの時期になると、家々の軒先に「御神酒」「奉納」と書かれた札が並ぶ風景を見ることができます。中には企業名や個人名が書かれているものもあり、それぞれの地域における信仰やつながりを象徴しています。

また、埼玉県川越市では、江戸時代から続く「大山講」と呼ばれる信仰文化の中で「御神酒枠」と呼ばれる装飾が使われ、神事に使う御神酒を丁寧に掲げる風習がありました。

栃木県益子町でも、毎年「御神酒頂戴式」という伝統行事が行われ、大盃でお酒を飲み干すことで五穀豊穣や無病息災を祈願しています。このように、御神酒は日本各地の神社文化や地域と深く結びついています。

神様との“ご縁”を感じる風景

今回の旅で、何度も目にした「御神酒」のお札。それは華やかな観光スポットのように目を引くものではありませんでしたが、不思議と記憶に残る風景でした。その理由はきっと、この場所で何百年と続いてきた“日常の中の信仰のかたち”が、今もなおも感じられたからだと思います。人と神様、人と人とのつながりが、街の中にそっとずっと存在しているのです。

歴史や文化は、特別な場所にあるものだと思いがちですが、実は日々の暮らしのすぐそばにあるのかもしれません。お札ひとつに込められた意味を知ることで、そんな“身近な文化”にふと気づけた旅でした。