先日、僕は成田空港から飛行機で2時間弱、松山空港からレンタカーを借りてさらに1時間走り、愛媛県宇和島市に降り立ちました。人口約6万3千人(※2025年7月時点)のこの町は、正直に言うと歩いている人の数は多くありません。しかし、その静けさとは裏腹に、街全体から不思議な「豊かさ」がにじみ出ているのを肌で感じました。

この感覚は一体どこから来るのだろう? 僕が感じた「豊かさ」の正体を探るべく、今回は宇和島市の歴史と産業の深いつながりを調査してきました。

すべては「西国の伊達」から始まった

宇和島の物語を語る上で欠かせないのが、今から約400年前の江戸時代初期にさかのぼります。この地の領主となったのは、なんと「独眼竜」で有名な仙台藩主・伊達政宗の長男、伊達秀宗(ひでむね)でした。

1615年、秀宗は徳川幕府から10万石を与えられ、宇和島藩の初代藩主となります。これは、強大な伊達家の力を東西に分け、政治的なバランスを取ろうとする幕府の巧みな戦略でした。この時、幕府は秀宗に「東国の伊達(仙台)と並び立つ『西国の伊達』になれ」と命じたと言われています。つまり、宇和島藩は仙台藩の単なる支店ではなく、独立した一つの国として認められたのです。

この「独立した気風」は、宇和島の文化に深く根付いていきます。特に幕末、8代藩主・伊達宗城(むねなり)の時代にその精神は花開きました。「幕末の四賢侯」の一人に数えられた宗城は、非常に進歩的な考えの持ち主でした。西洋の学問を積極的に取り入れ、医学や軍事の近代化を進めるために、あの有名な大村益次郎(当時は村田蔵六)のような優秀な人材を全国からスカウトしたのです。

坂本龍馬や西郷隆盛といった維新のヒーローたちが、わざわざこの四国の西端にある宇和島を訪れたという事実からも、当時の宇和島が日本の未来を左右するほどの重要な場所であったことがわかります。この、新しい知識や技術を恐れずに受け入れる「開かれた姿勢」こそが、現代の宇和島の豊かさにつながる最初の種だったのかもしれません。

歴史が息づく街並みと、絶品「宇和島鯛めし」

伊達家が約250年間にわたって築き上げた歴史は、今も街のあちこちで息づいています。その象徴が、市の中心にそびえる宇和島城です。

このお城が面白いのは、二人の武将の個性が表れている点です。土台を築いたのは、築城の名手・藤堂高虎。彼は、敵を欺くために不等辺五角形というトリッキーな設計を用い、戦うための要塞として城を造りました。一方、平和な時代になってから天守を建て直したのが伊達家です。戦いのための仕掛けはなくなり、白壁が美しい優雅な姿へと生まれ変わりました。宇和島城は、戦乱の世から平和な世への移り変わりを体現しているのです。

そしてもう一つ、伊達家の美意識が詰まった場所が、国の名勝にも指定されている大名庭園「天赦園(てんしゃえん)」です。7代藩主が「天に赦されて(ゆるされて)余生を楽しむ」という想いを込めて造ったこの庭園は、伊達家の家紋にちなんだ多種多様な竹や、見事な藤棚が配置され、訪れる人の心を和ませてくれます。

こうした歴史散策でお腹が空いたら、絶対に外せないのが宇和島のソウルフード「宇和島鯛めし」です。一般的に鯛めしというと、鯛を丸ごと炊き込んだものをイメージしますが、宇和島スタイルは全く違います。新鮮な鯛の刺身を、生卵が入った特製のタレに絡め、アツアツのご飯にかけていただくのです。

その起源は、伊予水軍や漁師たちが船の上で食べていた豪快な漁師飯だとか。火を使わずに手早く栄養補給できる、まさに海の男たちの知恵が生んだ料理です。この鯛めしがこれほどまでに美味しいのは、ひとえに宇和海で育った鯛の鮮度と質の高さがあってこそ。そしてこの「鯛」こそが、宇和島の現代の豊かさを支える最大のキーワードなのです。

世界をリードする「鯛の養殖」という巨大産業

僕が宇和島で感じた「豊かさ」の核心は、間違いなくこの地域に根付く水産業、特に真鯛の養殖業にありました。実は愛媛県は、養殖真鯛の生産量が30年以上も連続で日本一。その全国シェアは半分以上を占めており、宇和島はその中心地なのです。

なぜ宇和島でこれほど養殖が盛んになったのでしょうか。その秘密は、複雑なリアス海岸が天然の防波堤となる穏やかな宇和海と、太平洋から流れ込む栄養豊富な黒潮にあります。まさに、魚を育てるための理想的な環境がここにはあったのです。

しかし、宇和島のすごさは、単に自然環境に恵まれているだけではありません。ここには、生産者、エサを作る会社、加工・輸出する会社などが互いに協力し、競い合いながら産業全体を押し上げる、巨大な「産業エコシステム」が築かれています。

例えば、高品質なブランド鯛「鯛一郎クン」を育てる生産者(株式会社タイチ)がいれば、ニンニクなどを配合した健康的なエサを開発する会社があります。さらに、地域の特産品であるミカンやチョコレートの成分をエサに加え、「みかんブリ」や「チョコブリ」といったユニークなブランド魚を開発し、ハラル認証を取得して中東にまで売り込む「地域商社」のような会社も存在するのです(宇和島プロジェクト)。

彼らは、ただ魚を育てる「漁業」から、知識と技術で付加価値を生み出す「知識集約型産業」へと進化を遂げていました。伊達宗城が西洋の知識を積極的に取り入れたように、現代の宇和島の人々もまた、世界基準の認証を取得したり、全く新しい魚を開発したりと、常に革新を続けているのです。

歴史と産業が織りなす、未来への「豊かさ」

宇和島を旅して僕がたどり着いた結論。それは、この街の「豊かさ」とは、歴史、文化、そして現代産業がバラバラに存在するのではなく、強力に結びつき、相乗効果を生んでいることに他ならないということでした。

伊達家が育んだ「独立心」と「革新性」という精神的な土壌。 その歴史が宇和島城や天赦園といった魅力的な観光資源となり、人々を惹きつける。 観光客は、この土地ならではの「宇和島鯛めし」を味わうことで、宇和島の文化と産業に舌で触れる。 そして、その鯛めしを支えているのが、世界レベルで戦う知識集約型の養殖産業である。

すべては、約400年前に伊達秀宗がこの地にやってきたことから始まる一つの壮大な物語として繋がっていました。人口の多さや街の賑わいだけが豊かさの指標ではない。宇和島は、歴史的遺産を大切に守りながら、その精神を現代の産業に活かし、未来へと繋げていく力強さこそが真の豊かさなのだと、僕に教えてくれた気がします。

Community Branding Japanについて

CBJでは、全国の地域経済創発活動に力を入れて進めています。PRやブランディングのご支援にはじまり、実際にはたらくことを見据えた地域体験や研修プログラムづくりだけでなく、プロジェクトメンバー自身がLinkedInをはじめとするオウンドメディアでの発信することによって集客も担っていきます。活動にご興味を持ってくださる個人、企業、地方自治体の皆様、お気軽にお問い合わせください!

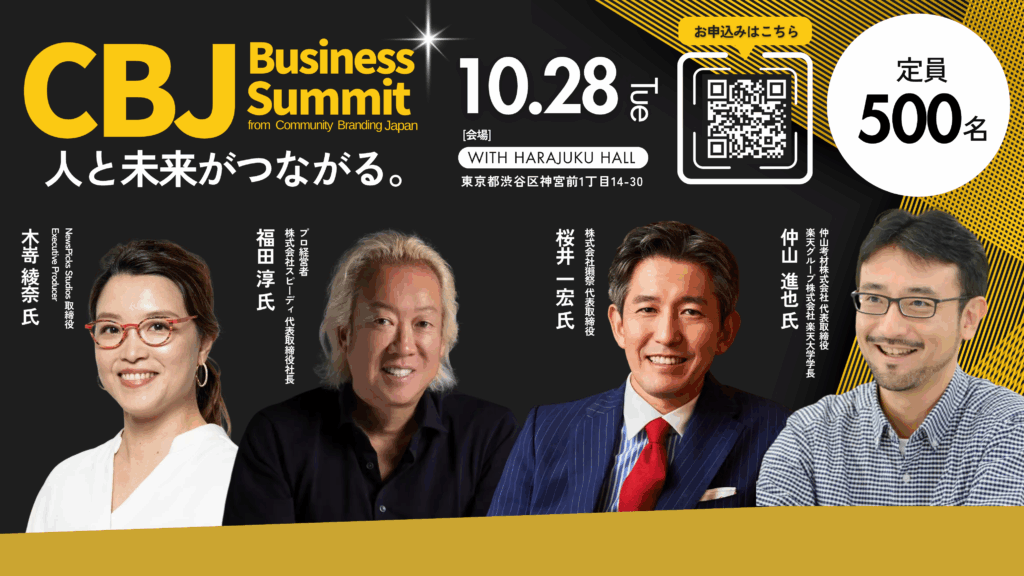

👆10月28日㈫のイベント詳細はこちらをクリック

Edit by 長嶺将也