秋田の日本酒と聞いて、皆さんはどんなイメージを思い浮かべるでしょうか。キリリと冷えた淡麗辛口の酒、あるいは芳醇で香り高い吟醸酒かもしれません。そのどれもが正解であり、秋田の酒が持つ奥深さの一端を示しています。今回、僕が皆さんを誘いたいのは、そんな「美酒王国」秋田の日本酒の世界です。その一杯に込められた歴史の物語、雪国ならではの自然の恵み、そして今もなお進化を続ける酒蔵の情熱に触れる旅へ、一緒に出かけてみませんか。この記事が、皆さんの次なる旅のきっかけとなれば幸いです。

鉱山の熱気と藩の保護が築いた「酒どころ」の礎

秋田における酒造りの歴史を紐解くと、その始まりが単なる米どころの営みではなかったことに驚かされます。物語の幕開けは、17世紀、金銀が発見され、鉱山開発に日本中が沸いた江戸時代に遡ります。

1606年に院内銀山が発見されると、秋田の地は一変しました。全国から一攫千金を夢見る鉱山技術者や労働者、商人が集まり、山中に巨大な町が生まれたのです。娯楽の少ない過酷な労働環境で、酒は彼らにとって何よりの慰めであり、明日への活力でした。院内だけでも十数軒の酒屋が軒を連ねたという記録は、当時の熱気を物語っています。この需要に応えるため、地域ごとに特色ある酒造りが花開いていきました。

この経済的な可能性にいち早く着目したのが、この地を治めていた佐竹藩でした。藩は酒造業を重要な財源と位置づけ、積極的に保護します。幕府から酒の減産命令が出された際も、その適用を免れるなど、手厚い支援を続けました。この藩による後ろ盾が、秋田の酒造りを単なる局地的な産業から、地域の経済を支える基幹産業へと押し上げたのです。鉱山の熱気と藩の保護政策。この二つが、秋田が「美酒王国」へと続く道の、最初の礎を築きました。

雪と米と人。秋田の酒をかたちづくる「三位一体」

秋田の酒の個性を語る上で、その土地ならではの風土、いわゆる「テロワール」は欠かせません。なぜ秋田の酒は、これほどまでに綺麗で滑らかな味わいを持つのでしょうか。その秘密は、水、米、そして気候が織りなす奇跡的な調和にあります。

まず、何よりも重要なのが「水」です。世界自然遺産・白神山地をはじめとする山々に降り積もる大量の雪は、春になるとゆっくりと溶け出し、広大なブナの森に浸透していきます。天然の巨大なフィルターで濾過された雪解け水は、ミネラル分が少ない清らかな軟水となり、これが秋田の酒の、あの優しく柔らかな口当たりの源となるのです。

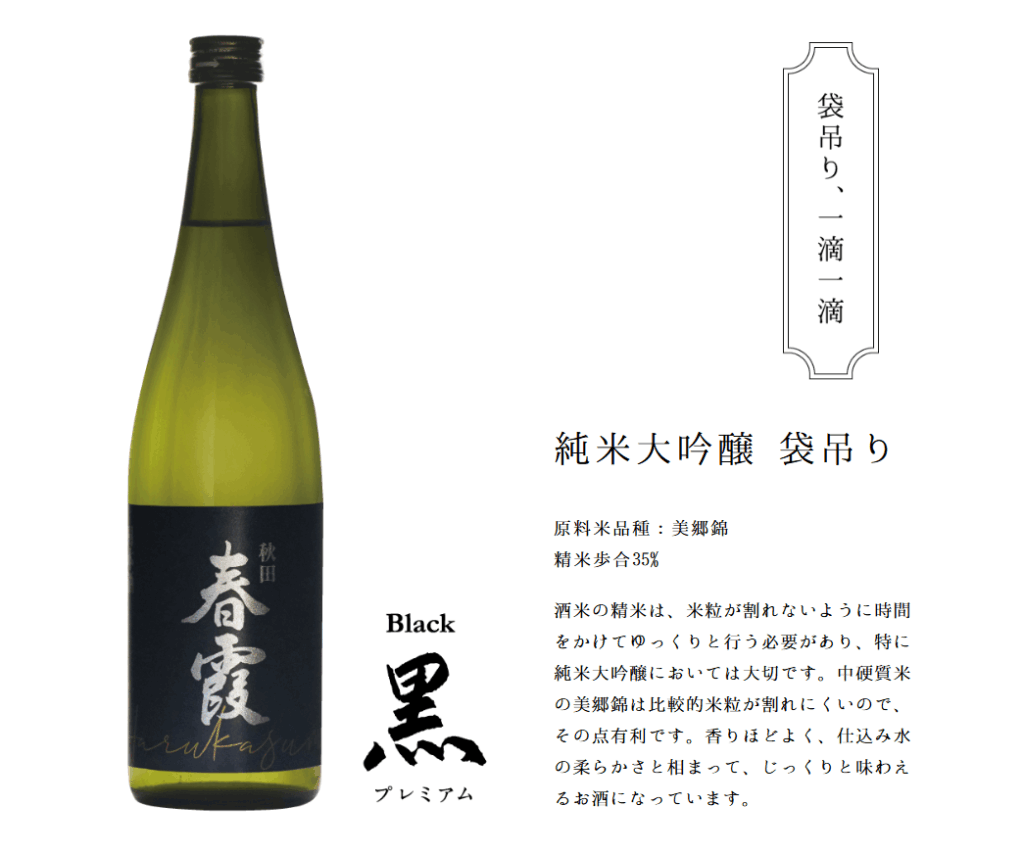

次に、日本有数の米どころとしての「米」。米代川、雄物川といった大河が育んだ肥沃な大地と、夏場の昼夜の寒暖差が大きい気候は、酒造りに最適な高品質な米を育てます。秋田が誇る酒造好適米「美郷錦」などは、まさにこの土地の恵みの結晶と言えるでしょう。

そして、この水と米を最高の酒へと昇華させるのが、厳しい冬の寒さという「気候」と、それを活かす「人」の技です。秋田は、日本三大杜氏の一つに数えられる「山内杜氏」の故郷。彼らは、低温でじっくりと発酵を進める「寒造り」の技術を脈々と受け継ぎ、雑味のない、洗練された香りと味わいを引き出してきました。雪国の自然と、そこに生きる人々の知恵。この「三位一体」こそが、秋田の酒の魂をかたちづくっているのです。

伝統と革新が交差する、訪れるべき酒蔵たち

歴史や風土を知ると、実際にその場所を訪れてみたくなりますよね。ここでは、秋田の酒造りの多様性を体感できる、個性豊かな酒蔵をいくつかご紹介します。

鈴木酒造店(銘柄:秀よし): 1689年創業という、まさに「生きた博物館」。国の登録有形文化財に指定された蔵の佇まいは圧巻です。見どころは、織田信長ゆかりの兜など、創業家に伝わる貴重なお宝が眠る「文庫蔵」。330年以上の歴史の重みを肌で感じることができます。

日の丸醸造(銘柄:まんさくの花): 伝統的な商家の美しい「内蔵」と、最新のVR(バーチャルリアリティ)技術を融合させたユニークな体験が魅力です。衛生管理上、実際の醸造現場には入れませんが、VRゴーグルを装着すれば、まるで蔵人になったかのような没入感で酒造りの工程を見学できます。伝統を守りながら未来を見据える、蔵元の革新的な姿勢に触れられるでしょう。

秋田酒類製造(銘柄:高清水): 「高清水」の名で全国に知られる大手蔵元。その成り立ちは、戦時中の企業整備令により、12の歴史ある蔵が一つに統合されたというユニークなもの。近代的な大規模施設と、伝統技術を継承するための小規模な蔵を併せ持ち、秋田の酒造りの近代化の歩みを体感できる場所です。

これらの酒蔵は、それぞれが異なる物語を持っています。実際に訪れることで、その土地の空気や人の温かさに触れ、一杯の酒がさらに味わい深いものになるはずです。

旅は宝探し。美酒を巡る冒険へ

さて、秋田の酒蔵を巡る旅の計画を立てる上で、一つ知っておいてほしいことがあります。実は、「雪の茅舎」や「花邑」といった、日本中の日本酒ファンが探し求める銘酒を醸すいくつかの蔵元は、現在、一般の見学を受け付けていません。

しかし、ここでがっかりする必要はありません。むしろ、これが秋田の旅をさらに面白くするのです。蔵に入れなくても、彼らの素晴らしいお酒は、地元の酒屋さんや、こだわりの料理を提供する居酒屋で出会うことができます。どの店にどんなお酒が置いてあるか、情報を集め、実際に足を運んでみる。それはまるで、地図を片手に未知の宝を探すような、心躍る冒険ではないでしょうか。

実は僕も最近知ったのですが、これまでの日本酒のルールに縛られない、新しい”サケ”を醸造している「稲とアガベ」に注目しています。先日、交酒と彼らが呼んでいるクラフトサケの「花風」をいただいたのですが自分史が覆るくらいの美味しさに驚きました。このような新しい日本酒に出会うことも、秋田県の日本酒と出会う旅には欠かせないかもしれません。

酒蔵見学は、秋田の豊かな食文化を体験するための入り口に過ぎません。一杯の酒をきっかけに、その土地の人と話し、旬の食材に舌鼓を打つ。そうした一期一会の出会いこそが、旅の醍醐味だと僕は思います。

訪問の際は、予約の確認はもちろん、蔵の繊細な微生物環境を守るため、当日の朝に納豆を食べるのを控えたり、香水をつけないといった配慮も忘れないでください。敬意をもって訪れることで、きっと蔵元の方々も温かく迎えてくれるはずです。さあ、あなただけの宝物を探しに、美酒王国・秋田へ出かけませんか?

Community Branding Japanについて

CBJでは、全国の地域経済創発活動に力を入れて進めています。PRやブランディングのご支援にはじまり、実際にはたらくことを見据えた地域体験や研修プログラムづくりだけでなく、プロジェクトメンバー自身がLinkedInをはじめとするオウンドメディアでの発信することによって集客も担っていきます。活動にご興味を持ってくださる個人、企業、地方自治体の皆様、お気軽にお問い合わせください!

👆10月28日㈫のイベント詳細はこちらをクリック

Edit by 長嶺将也