「最近、銭湯に行きましたか?」

そう聞かれて、昔ながらのタイル絵があって、常連のおじいちゃんたちが集う…そんな光景を思い浮かべる人も多いかもしれません。もちろん、それも銭湯の素敵な魅力の一つです。しかし今、東京の下町・墨田区に、そのイメージを根底から覆す「事件」とも呼べる銭湯があります。

その名は「黄金湯」。コンクリート打ちっぱなしのモダンな空間、鳴り響くDJの音楽、湯上がりにはクラフトビールで乾杯。まるでデザインホテルのようなこの場所は、連日多くの若者や海外からのお客さんで賑わっています。

しかし、これは単なる「おしゃれなリノベーション銭湯」の話ではありません。黄金湯の取り組みは、衰退しつつある日本の伝統産業が、いかにして現代で輝きを取り戻し、地域経済を再活性化できるかを示す、画期的な「処方箋」なのです。今回は、黄金湯がなぜこれほどまでに人々を惹きつけるのか、その秘密を紐解いていきましょう。

歴史ある「町の銭湯」が迎えた転機

黄金湯の歴史は古く、1932年(昭和7年)にこの地で創業しました。約一世紀にわたり、地域の人々の体を温め、コミュニケーションの場としての役割を担ってきた、ごくありふれた町の銭湯でした。しかし、時代の流れとともに建物は老朽化し、多くの銭湯と同じように存続の岐路に立たされていました。

この歴史ある銭湯の運命を変えたのが、新保卓也さん・朋子さん夫妻です。夫妻はすでに、近所で人気の銭湯「大黒湯」を経営していました。大黒湯が伝統的な銭湯の良さを守り続ける一方で、老朽化した黄金湯をどう再生させるか。ここから、常識を覆す大胆な挑戦が始まりました。

あえて「常連」を狙わない逆転の発想

普通に考えれば、既存の銭湯ファンに喜ばれるようなリニューアルを目指すでしょう。しかし、新保夫妻の戦略は全く逆でした。もし黄金湯を大黒湯と同じようなコンセプトにすれば、徒歩圏内の2店舗で限られたお客さんを奪い合うことになってしまう。

そこで彼らが下した決断は、「これまで銭湯に馴染みのなかった若者や、海外からのお客様」をメインターゲットに据えること。つまり、伝統的なファンは「大黒湯」へ、新しい体験を求める層は「黄金湯」へ、と一つのエリアで異なる市場を開拓する戦略でした。

この明確なビジョンがあったからこそ、奇跡のようなチームが結成されます。内装設計を手掛けたのは、世界的な人気を誇る「ブルーボトルコーヒー」の店舗デザインで知られるスキーマ建築計画の長坂常氏。そして、全体のプロデュースやアートディレクションは、伝統とモダンを融合させるアーティストの高橋理子氏が担当。

彼らの手によって、黄金湯は単なる入浴施設から、建築やアート、デザインの文脈で語られる「わざわざ訪れたいデスティネーション(目的地)」へと生まれ変わったのです。

入浴料480円からの脱却。「体験」を売るビジネスモデル

銭湯の経営が厳しい理由の一つに、都道府県ごとに定められた「公衆浴場料金」があります。しかし黄金湯は、この制約から抜け出すための見事なビジネスモデルを構築しました。そのキーワードは「体験の多角化」です。

- 本格サウナという「高付加価値」

当時ブームの兆しを見せていたサウナに注目。男女それぞれに特徴の異なる高品質なサウナと、地下から汲み上げた井戸水を使った本格的な水風呂を設置。これにより、「サウナー」と呼ばれる熱心なファンを惹きつけ、入浴料とは別の収益の柱を確立しました。 - 番台バーという「交流拠点」

かつての番台は、なんとDJブースとクラフトビールのタップを備えた「バー」に変身。湯上がりに一杯楽しむもよし、音楽に身を委ねるもよし。お客さんの滞在時間を延ばし、客単価を上げるだけでなく、「人が集うソーシャルハブ」としての機能を持たせたのです。 - 宿泊施設という「目的地戦略」

さらに驚くべきは、2階にドミトリー形式の宿泊施設「黄金湯 お宿」を併設したこと。これにより、黄金湯は地域住民のための施設から、国内外の観光客が「黄金湯に泊まるため」にこの町を訪れる、旅の目的地へと昇華しました。

これらの仕組みは、コロナ禍の資金難を乗り越えるために実施したクラウドファンディングによって、オープン前から多くのファンに支えられていました。支援者は単にお金を出すだけでなく、リターンとして「一番風呂に入る権利」や「自分の名前が刻まれた下駄箱の札」を手に入れるなど、プロジェクトの「共犯者」となったのです。このファンとの強い絆が、オープン後の成功を確固たるものにしました。

黄金湯が照らす、地域経済の未来

黄金湯の成功は、一つの銭湯の再生に留まりません。これまでこのエリアに縁のなかった人々が黄金湯を目指して訪れることで、周辺の飲食店や商店にも新たな人の流れが生まれています。これは、一つの魅力的な施設が、地域経済全体に好影響を与える「波及効果」の好例です。

黄金湯が示したのは、伝統は守りながらも、新しい世代の価値観やライフスタイルと掛け合わせることで、全く新しい価値を生み出せるということ。歴史を重んじつつ、デザインの力を活用し、体験を多角化させる。この「黄金湯モデル」は、銭湯業界だけでなく、日本全国の様々な伝統産業や、地域活性化に悩む地方にとって、大きな希望の光となるはずです。

一つの銭湯が、町を変え、文化を未来へ繋いでいく。黄金湯の挑戦は、ローカルな魅力が世界に通用する可能性を、私たちに力強く示してくれています。

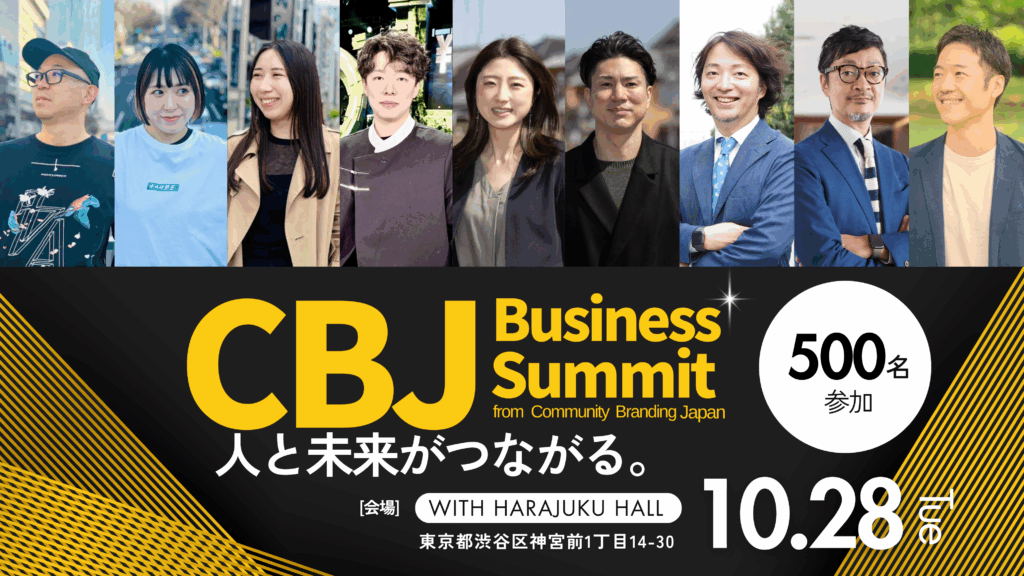

Community Branding Japanについて

CBJでは、全国の地域経済創発活動に力を入れて進めています。PRやブランディングのご支援にはじまり、実際にはたらくことを見据えた地域体験や研修プログラムづくりだけでなく、プロジェクトメンバー自身がLinkedInをはじめとするオウンドメディアでの発信することによって集客も担っていきます。活動にご興味を持ってくださる個人、企業、地方自治体の皆様、お気軽にお問い合わせください!

👆10月28日㈫のイベント詳細はこちらをクリック

Edit by 長嶺将也