普段、僕たちが何気なく使っている醤油。食卓に欠かせないこの調味料が、どこで、どのようにして造られているか、考えたことはありますか?実は、日本の醤油生産量の3分の1以上を占める不動のトップが千葉県なのです。今回は、巨大都市・江戸の胃袋を満たし、今や世界の”Soy Sauce”となった千葉の醤油の、400年以上にわたる壮大な物語を紐解いていきたいと思います。そこには、単なる調味料に留まらない、地域創生のヒントが隠されていました。

醤油王国は、江戸の誕生とともにはじまった

千葉県が醤油醸造の中心地となったのは、江戸時代。まさに「地の利」と「時代の要請」が完璧に噛み合った結果でした。

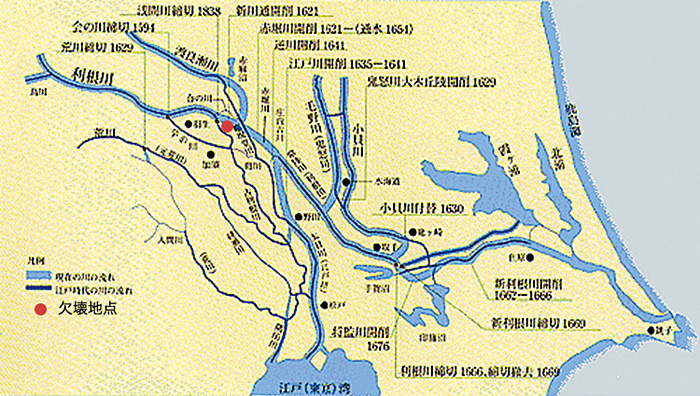

醤油造りの三大原料は、大豆・小麦・塩。当時の千葉は、大豆の一大産地であった常陸(茨城県)に隣接し、小麦は関東平野で豊富に収穫できました。そして、行徳では良質な塩が生産されていました。まさに、原料調達のパーフェクトな立地だったのです。

さらに、醤油の味を決定づける麹菌の発酵には、適度な湿度と温度が不可欠です。太平洋に面した銚子周辺は、夏は涼しく冬は暖かい海洋性気候。この湿潤な空気が、麹菌にとって最高の住処となりました。

そして、千葉の醤油産業の運命を決定づけたのが、巨大消費地・江戸の存在です。徳川幕府の成立以降、人口100万人を超える世界有数の大都市となった江戸では、食料への需要が爆発的に増加します。この巨大な胃袋を満たすため、千葉の醤油は歴史の表舞台に躍り出ることになるのです。

利根川が繋いだ二つの物語、野田と銚子

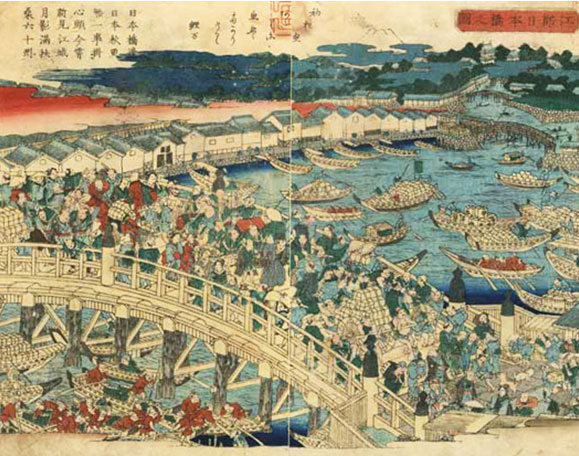

千葉の地理的優位性を経済的成功に変えたのが、利根川と江戸川を利用した水運網でした。重くてかさばる醤油を大量かつ迅速に江戸へ運ぶため、この水運は生命線でした。野田から江戸の中心・日本橋までは、わずか半日で到着したと言われています。

この物流革命は、当時主流だった上方(関西)産の高級醤油「下り醤油」の牙城を崩します。時間とコストのかかる下り醤油に対し、新鮮で安価な千葉の「地廻り醤油」は、瞬く間に江戸の市場を席巻しました。

さらに、千葉の醸造家たちは江戸の食文化の変化を敏感に捉えます。寿司、天ぷら、鰻の蒲焼といった、はっきりとした味付けが好まれる江戸料理には、従来の淡白な醤油では物足りません。そこで、大豆と小麦をほぼ同量で用いるなどの改良を重ね、色・味・香りともに濃厚な「濃口醤油」を完成させました。この濃口醤油こそが、江戸の食文化を定義づける、まさに主役級の存在となったのです。

この醤油王国・千葉には、対照的な二つの中心地がありました。 内陸の河港都市・野田では、髙梨一族や茂木一族といった地域の有力な家々が連携し、強力な同業者組合を形成。品質を高め、ついには幕府御用達の栄誉を得ます。この結束は、大正時代に8つの醸造家が合同して「野田醤油株式会社(現在のキッコーマン)」を設立するという、近代的な企業経営へと繋がっていきます。

一方、利根川河口の港湾都市・銚子は、外部からの技術で発展しました。醤油発祥の地・紀州(和歌山県)出身の濱口儀兵衛が先進技術を持ち込み「ヤマサ醤油」を創業。それ以前からこの地で醸造を始めていた田中家は「ヒゲタ醤油」の礎を築きました。野田が地域の結束で一つの巨大企業を生んだのに対し、銚子は二つの大企業が切磋琢磨することで発展を遂げたのです。

伝統と革新の現在地、そして未来への挑戦

400年以上の時を経て、千葉は今なお醤油生産量日本一の座を守っています。キッコーマン、ヤマサ醤油、ヒゲタ醤油といった大手企業が市場を牽引する一方で、新たな動きも生まれています。

それが、木桶でじっくりと醤油を仕込む、伝統製法を守り続ける小規模な醸造所の存在です。蔵に棲みついた微生物の働きによって生まれる複雑で個性的な風味は、大量生産では再現不可能なもの。「クラフト醤油」とも呼ばれ、本物を求める消費者から熱い視線を集めています。

しかし、業界全体が順風満帆というわけではありません。食生活の多様化による国内消費量の減少、後継者不足、原料価格の高騰など、多くの課題に直面しています。

そんな中、各社はそれぞれの哲学で未来を切り拓こうとしています。 キッコーマンは、醤油を世界100カ国以上で販売するグローバル企業として「食文化の融合」を推進。ヤマサ醤油は、醤油の酸化を防ぐ「鮮度保持容器」を開発し市場に革命を起こしたほか、発酵技術を医薬品分野にも応用しています。ヒゲタ醤油は、プロの料理人から絶大な信頼を得る高品質な製品づくりに特化し、伝統の味を守り続けています。

さらに、香取市で木桶仕込みを守る「ちば醤油」は、製品を輸出するのではなく、日本の麹造りの「技術そのもの」を海外企業に移転するというユニークな挑戦を始めています。これは、中小企業が世界に挑むための新しいモデルとして、大きな注目を集めています。

僕たちの選択が、醤油文化の未来をつくる

千葉の醤油産業の未来は、大手による「技術革新」と、中小の醸造所が守る「伝統の深化」という二つの潮流が鍵を握っています。そして、その豊かな文化を次世代に繋ぐために、僕たち消費者ができることがあります。

一つは、醤油の「故郷」を訪ねてみることです。野田市や銚子市には、醤油の歴史や製造工程を五感で学べる工場見学施設があり、醤油ソフトクリームといったユニークな体験も待っています。こうした「醤油ツーリズム」は、楽しみながら地域経済を応援する、素晴らしい方法です。

もう一つは、家庭で使う醤油を少しだけ意識して「選んで」みること。スーパーに並ぶ一本一本の背景にある物語に思いを馳せたり、時には木桶仕込みのクラフト醤油を試したり。料理に合わせて醤油を使い分ければ、日々の食卓はもっと豊かになります。僕たちのその選択が、真摯に伝統を守る醸造所を支え、日本の食文化の多様性を守ることに繋がるのです。

千葉の醤油の黒金の流れは、過去から現在、そして未来へと続いています。その流れをより豊かにしていくために、まずはその歴史と味に触れてみませんか。醤油を選ぶ一杯、醤油蔵を訪ねる一歩が、この偉大な文化遺産を未来へと繋ぐ、確かな力になるはずです。

Community Branding Japanについて

CBJでは、全国の地域経済創発活動に力を入れて進めています。PRやブランディングのご支援にはじまり、実際にはたらくことを見据えた地域体験や研修プログラムづくりだけでなく、プロジェクトメンバー自身がLinkedInをはじめとするオウンドメディアでの発信することによって集客も担っていきます。活動にご興味を持ってくださる個人、企業、地方自治体の皆様、お気軽にお問い合わせください!

👆10月28日㈫のイベント詳細はこちらをクリック

Edit by 長嶺将也